日本理化学研究所开发超薄玻璃新制法,厚度仅

今年3月,日本理化学研究所(RIKEN)开发了一项通过在真空炉内将玻璃片加热延伸,制作出厚度约3μm的玻璃片的方法。

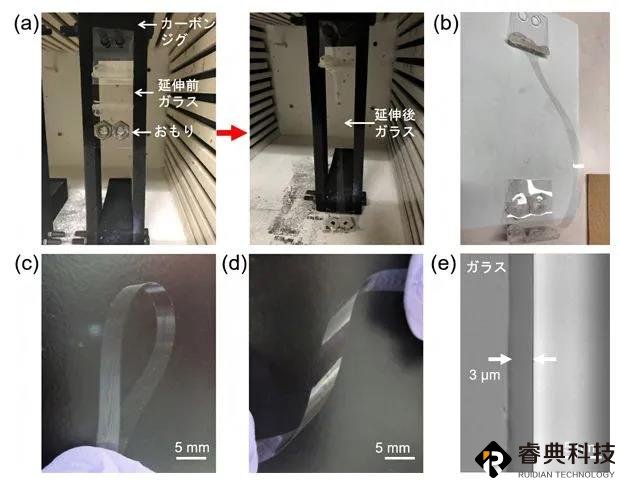

在该测试中,研究团队使用了最常用于物理和化学应用的硼硅酸盐玻璃(Borosilicate Glass),透过研磨将玻减薄至30μm,在两端装设厚度为0.7mm且几乎不会出现变形的玻璃保持器与加重用金属片,并使用碳夹具予以固定。

将玻璃放进真空炉里,在2.5小时内缓缓加热至比玻璃软化点(736℃)更低的690℃,并让此状态维持1小时,再用2.5小时让温度缓缓降至520℃ ,最后让玻璃自然冷却5小时,当温度降至室温后取出,此时即可发现玻璃呈现大幅延长的状态。

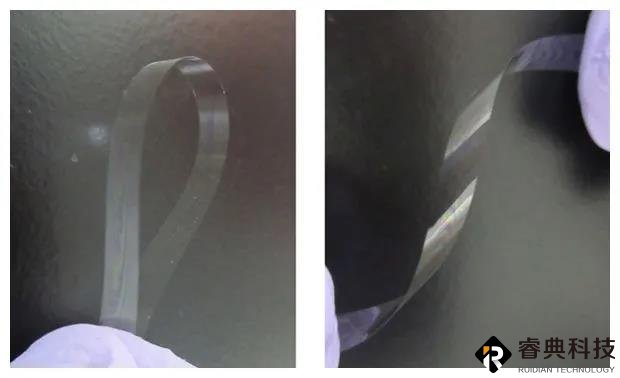

利用此方法制作出的玻璃即使被大幅度弯曲或扭转仍能维持不会断裂的强柔软性。当观察横截面时,可发现其厚度约为3μm,比现有的玻璃产品中最薄的4μm厚度更薄。

玻璃的两端比中央处厚了20~30%,并且几乎没有表面粗糙的状况,不均匀度在2nm以下,形成非常平滑的表面状态。此外,透过调整加重用金属片,可以控制玻璃的厚度、长度或宽度等形状。在相同条件下,加大金属片的重量,玻璃会越薄,但宽度也会越窄;反之,金属片重量越轻,玻璃薄度会增厚,但能获得宽幅较大的玻璃。

研究团队在直径0.8mm贯通洞的载玻片上粘贴了厚度3μm的玻璃,并予以加热熔合,装设上橡胶保持器后再施予压力,确认了因压力而变形的状况。研究可知,在压力条件小于300hPa的状态下,与传统玻璃熔融加工法制作出厚度4μm的玻璃相比,3μm超薄板玻璃的灵敏度提高了1.5倍以上。

新开发的手法能相对较为容易地导入实验室规模的环境,且易于控制厚度。借由条件的最佳化,将可望广泛适用于微流体装置、超小型/轻量显示器、超小型可挠电子装置的封装材料,或是超低侵入性的体内埋入型医疗装置等产业用途上。

据相关资料显示,日本理化学研究所(RIKEN)创立于1917年,是日本最大的综合性研究所,坐落在紧邻东京的埼玉县和光市。RIKEN是日本唯一的自然科学研究所,其研究领域包括物理、化学、生物学、生命科学、材料科学等,从基础研究到应用开发十分广泛。

来源:势银膜链

玻璃的两端比中央处厚了20~30%,并且几乎没有表面粗糙的状况,不均匀度在2nm以下,形成非常平滑的表面状态。此外,透过调整加重用金属片,可以控制玻璃的厚度、长度或宽度等形状。在相同条件下,加大金属片的重量,玻璃会越薄,但宽度也会越窄;反之,金属片重量越轻,玻璃薄度会增厚,但能获得宽幅较大的玻璃。

研究团队在直径0.8mm贯通洞的载玻片上粘贴了厚度3μm的玻璃,并予以加热熔合,装设上橡胶保持器后再施予压力,确认了因压力而变形的状况。研究可知,在压力条件小于300hPa的状态下,与传统玻璃熔融加工法制作出厚度4μm的玻璃相比,3μm超薄板玻璃的灵敏度提高了1.5倍以上。